管内の災害復旧事業費について

最終更新日:2025年10月14日

災害復旧制度について

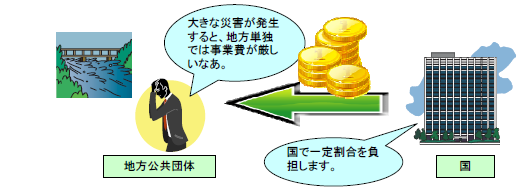

台風、大雨、洪水、地震などの異常気象により、道路や河川、学校等の公共的施設や農林水産業施設等が被害を受けた場合、その施設等の管理者である地方公共団体等は公共の福祉の確保や農林水産業の維持等からその復旧を行うこととなりますが、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を負担又は補助する制度があります。

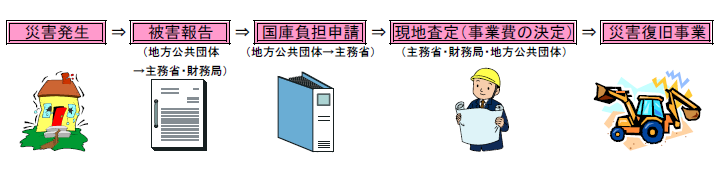

災害発生から復旧事業までの流れ(概略)

災害が発生した場合、地方公共団体等は主務省及び財務局に対し被害報告を行います。その後、地方公共団体等は主務省に対し、国庫負担申請を行います。申請に基づき主務省・財務局・地方公共団体等により災害査定が実施され、災害査定で決定された事業費により災害復旧事業が開始されます。

災害復旧事業費の査定について

地方公共団体等は、災害復旧事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書や設計書等を添付して、所管する主務大臣(国土交通省、農林水産省等)に対し申請を行います。

申請を受けた主務大臣は、被災現地に災害査定官を派遣し、災害復旧事業費について決定を行います。これを、一般に、災害復旧事業費の査定といいます。

申請を受けた主務大臣は、被災現地に災害査定官を派遣し、災害復旧事業費について決定を行います。これを、一般に、災害復旧事業費の査定といいます。

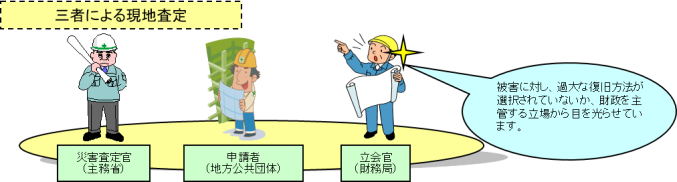

財務局の役割について

上記のように、災害復旧事業費の決定は法律上、主務大臣がこれを行うこととされていますが、査定の厳正公平を期することを目的に財務局の係官がその現地査定に立ち会い、現地に即応した適正な復旧方法と事業規模を主務省の災害査定官と協議のうえ決定し、災害復旧事業の早期実施ができるようにしています。

災害復旧事業費の推移(令和7年3月末現在)

東北財務局管内(6県)の令和6年に発生した災害に係る災害復旧事業費は、令和6年7月の梅雨前線豪雨により山形県や秋田県を中心に被害が大きかったことなどから846億円(2,568件)となり、前年に比べ、450億円(1,265件)の増加となりました。

県別にみると、山形県が544億円と最も多く、次いで秋田県が205億円となりました。

施設別にみると、道路や河川等の公共土木施設が628億円と最も多く、次いで農地・農業用施設138億円、林道施設27億円となりました。

被災状況写真

令和6年7月 豪雨災害(写真提供 秋田県)

五反沢川(秋田県北秋田郡上小阿仁村)堤防決壊の様子

令和6年7月 豪雨災害(写真提供 山形県)

県道平田鮭川線(山形県最上郡鮭川村)崩落の様子